01.August 2024

Die europäischen Länder haben sich ehrgeizige Ziele zur Reduktion der Risiken von Pflanzenschutzmitteln gesetzt (Schneider et al., 2023; Finger, 2024). Um diese Ziele zu erreichen, müssen Landwirtinnen und Landwirte nachhaltige(re) Strategien für den Pflanzenschutz anwenden. Es ist jedoch noch unklar, wie dies am besten erreicht werden kann. In einem kürzlich erschienenen Artikel in Agricultural Systems (Finger et al., 2024) analysieren wir die Entscheidungsfindung von Landwirtinnen und entsprechende Politikinstrumente für nachhaltigen Pflanzenschutz. Wir fassen konzeptionelle Grundlagen und empirische Evidenz zusammen und erweitern diese. Daraus ergeben sich wichtige Implikationen für Forschung und Politik.

Robert Finger, Jaap Sok , Emmanuel Ahovi , Sharmin Akter, Johan Bremmer, Silke Dachbrodt-Saaydeh, Carolien de Lauwere, Cordelia Kreft, Per Kudsk, Fatima Lambarraa-Lehnhardt, Chloe McCallum, Alfons Oude Lansink, Erwin Wauters, Niklas Möhring

Was ist nachhaltiger Pflanzenschutz?

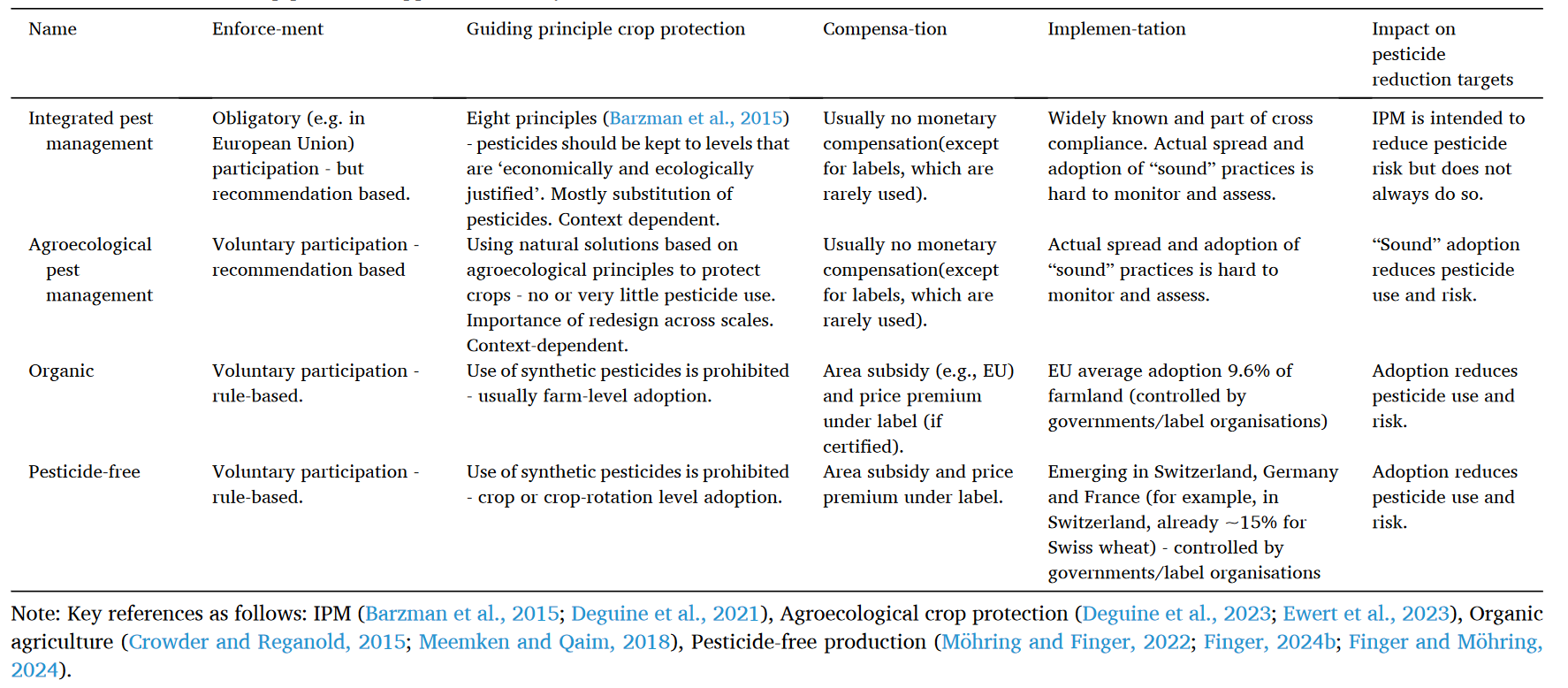

Es gibt verschiedene Ansätze und Konzepte, um den Einsatz und die Risiken von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, z. B. den integrierten Pflanzenschutz, den agrarökologischen Pflanzenschutz sowie biologische und pestizidfreie (aber nicht biologische) Produktionssysteme (Deguine et al., 2023; Finger und Möhring, 2024) (siehe Tabelle 1).

Tabelle vergrößern

Tabelle 1. Überblick über nachhaltige Pflanzenschutzansätze und -systeme. Quelle: Finger et al. (2024)

Gemeinsames Ziel dieser Ansätze ist es, einen wirksamen Pflanzenschutz und eine hohe Produktivität in der Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren und die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Landwirtschaft zu sichern. Dies wird vor allem durch eine Kombination von Maßnahmen wie Vorbeugung, biologische Bekämpfung, agronomische Lösungen (z. B. angepasste Fruchtfolgen, Feldhygiene), technische Lösungen (z. B. mechanische Unkrautbekämpfung, Smart Farming) und den Einsatz resistenter und angepasster Sorten erreicht (Möhring et al., 2020). Diese Ansätze können daher (einzeln oder in Kombination) zur Erreichung von Politikzielen dienen. Unsere Analyse zeigt jedoch, dass Kombinationen und Bündelungen von Einzelmaßnahmen bei der Gestaltung von Politikinstrumenten und Analysen derzeit nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Bessere Indikatoren für die Bewertung der Anwendung von nachhaltigem Pflanzenschutz

Eine zentrale Herausforderung des nachhaltigen Pflanzenschutzes ist die Definition der Umsetzung. Derzeit konzentrieren sich die meisten Politikanalysen auf die Umsetzung bestimmter Maßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben. Für die tatsächliche Wirkung politischer Interventionen sind jedoch Indikatoren der Risikominderung relevanter. Zwei wichtige Arten sind 1) risikobasierte Gewichtungen für Wirkstoffe wie der Pesticide Load Indikator (Kudsk et al., 2018) und 2) kontextspezifische Risikomodelle wie der Risk Score (Tang et al., 2021) und der SYNOPS Indikator (Strassemeyer et al., 2017).

Ideal wäre es, die Auswirkungen von Pflanzenschutzentscheidungen auf Umwelteinträge, Biodiversität und Gesundheit zu messen und zu ergebnis- und wirkungsorientierten Indikatoren überzugehen. Eine solche Verlagerung würde die politische Analyse der Wirksamkeit von Maßnahmen verbessern, indem sowohl die Umsetzung von Maßnahmen als auch deren Auswirkungen berücksichtigt und Indikatoren für die Verringerung des Risikos von Pflanzenschutzmitteln bevorzugt werden. Dies könnte auch zu (zielgerichteten) Maßnahmen führen, die von den Landwirtinnen und Landwirten besser akzeptiert werden.

Das Verhalten von Landwirtinnen und Landwirten in Forschung und Politik besser berücksichtigen

Ein wichtiger Ansatzpunkt ist nach wie vor, das Verhalten bei der Anwendung von Pflanzenschutzstrategien besser zu verstehen und die Maßnahmen entsprechend anzupassen. Unsere Analyse zeigt, dass verschiedene Verhaltensfaktoren die Umsetzung nachhaltiger Pflanzenschutzpraktiken beeinflussen. Dazu gehören ökonomische Präferenzen (z.B. Zeit- und Risikopräferenzen), Motivationen, Heuristiken, kognitive Verzerrungen, soziales Kapital, Kultur, persönliche Fähigkeiten und andere individuelle Merkmale. Diese Faktoren sind entscheidend, wurden aber in der Analyse nachhaltiger Pflanzenproduktion und -politik noch nicht ausreichend untersucht.

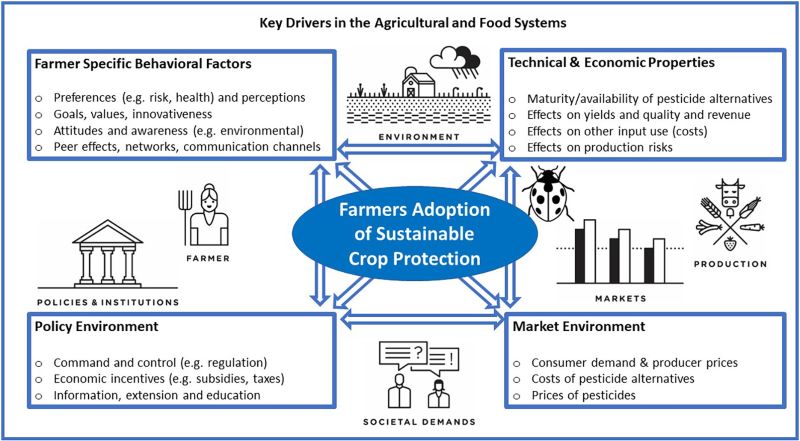

Abbildung 1 zeigt den konzeptionellen Rahmen für die Entscheidungsfindung von LandwirtInnen bezüglich des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Die Einflussfaktoren lassen sich gliedern in technische und wirtschaftliche Merkmale der Alternativen zu Pflanzenschutzmitteln, politische und marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie individuelle Verhaltensfaktoren der LandwirtInnen. Zwischen diesen Kategorien bestehen wechselseitige Abhängigkeiten. Beispielsweise sind die Risikopräferenzen der LandwirtInnen relevanter, wenn nachhaltige Praktiken mit höheren Risiken verbunden sind. Gleichzeitig hängt die Höhe der Kompensation, die notwendig ist, um einen Anreiz zur Einführung dieser Praktiken zu schaffen, von den Kosten dieser Praktiken ab.

Abbildung 1. Ein Konzept für die Umsetzung von nachhaltigem Pflanzenschutz durch Landwirtinnen und Landwirte. Quelle: Finger et al. (2024)

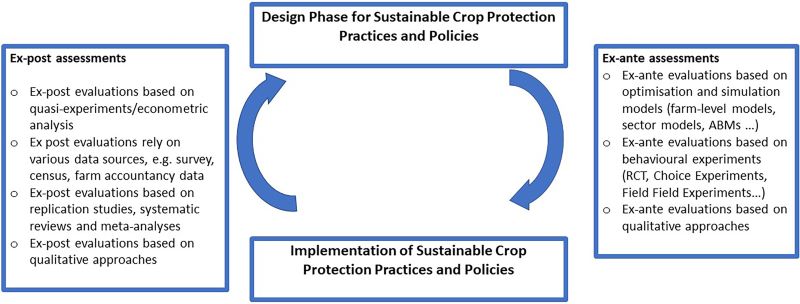

Abschließend zeigen wir methodische Implikationen für die Forschung auf, die zu besseren Forschungsergebnissen zur Unterstützung des Agrarsektors und der Politik führen können. Dabei legen wir den Schwerpunkt auf die Akzeptanz von nachhaltigem Pflanzenschutz seitens der LandwirtInnen sowie auf die Auswirkungen und Bewertungen von Politikmaßnahmen (Abbildung 2). Gegenwärtige Methoden zur Analyse von Politikinstrumenten vernachlässigen oft wichtige Aspekte wie z.B. verhaltensökonomische Faktoren. Diese sind in Datenbanken wie dem Farm Accountancy Data Network oder in Umfragedaten nicht gut dokumentiert. Darüber hinaus fehlen Indikatoren für nachhaltigen Pflanzenschutz häufig in Betriebs- und Sektormodellen, mit wenigen Ausnahmen wie z.B. Dueri und Mack, 2024.

Abbildung 2. Methodische Ansätze zur Bewertung des nachhaltigen Pflanzenschutzes im Politikzyklus. Quelle: Finger et al. (2024)

Implikationen für die Politik

Aus unserer Analyse ergeben sich mehrere Implikationen für die Pflanzenschutzpolitik. Erstens sollte sich die Politik auf die Auswirkungen von nachhaltigem Pflanzenschutz auf Umwelt und Gesundheit konzentrieren, anstatt nur die Umsetzung von Maßnahmen zu bewerten. Zweitens sollte die Politik verhaltensökonomische Faktoren berücksichtigen, welche die Entscheidungen der LandwirtInnen beeinflussen. Beispielsweise kann die Politik Instrumente bereitstellen, um die mit nachhaltigen Praktiken verbundenen Risiken zu mindern und die soziale Interaktion zwischen LandwirtInnen zu fördern. Dies kann dazu beitragen, die Akzeptanz von nachhaltigem Pflanzenschutz zu erhöhen. Die Berücksichtigung von Verhaltensfaktoren kann auch den Einsatz von Instrumenten wie "Nudges" in der Politik erleichtern. Drittens sind verbesserte Modelle und Datenbanken sowie detaillierte Daten über Pflanzenschutz und Pestizideinsatz für eine evidenzbasierte Politikgestaltung und ein besseres Monitoring der Ergebnisse notwendig.

Projektpartner:

- Arbeitsgruppe für Agrarökonomie und Agrarpolitik, ETH Zürich, Zürich, Schweiz

- Arbeitsgruppe Betriebswirtschaft, Wageningen University and Research, Wageningen, Niederlande

- Julius Kühn-Institut, Kleinmachnow, Deutschland

- Aarhus Universität, Slagelse, Dänemark

- Universität Göttingen, Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung, Göttingen, Deutschland

- Queens University Belfast, Großbritannien

Förderhinweis:

Diese Forschungsarbeit wurde im Rahmen des Projekts SUPPORT Supporting Uptake Integrated Pest Management and Low-Risk Pesticide Use durchgeführt, das vom Horizon Europe Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union (EU) unter der Finanzhilfevereinbarung Nr. 101084527 finanziert wurde, https://he-support.eu/. Der Inhalt dieses Artikels gibt nicht den offiziellen Standpunkt der Europäischen Union wieder. Für die darin enthaltenen Informationen und Ansichten sind ausschließlich die Autoren verantwortlich.

Original-Publikation:

Finger, R., Sok, J., Ahovi, E., Akter, S., Bremmer, J., Dachbrodt-Saaydeh, S., de Lauwere, C. Kreft, C., Kudsk, P., Lambarraa-Lehnhardt, F., McCallum, C., Oude Lansink, A., Wauters, E., Möhring, N. (2024). Towards sustainable crop protection in agriculture: A framework for research and policy. Agricultural Systems, 219, 104037

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2024.104037

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24001872?via%3Dihub