27.02.2025

Forschende des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) haben in einer aktuellen Publikation im Fachjournal Plant and Soil gezeigt, dass reaktives Silikat ein entscheidender Faktor für die Gesundheit von Böden ist. Die Studie weist darauf hin, dass ein Mangel an diesem Element bereits lange vor sichtbaren Schäden als Frühwarnsignal für Bodendegradation genutzt werden kann.

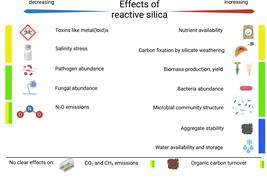

Gesunde Böden sind die Grundlage für stabile Ernten und widerstandsfähige Ökosysteme. Bisher wurden Bodenqualität und Fruchtbarkeit vor allem anhand von Parametern wie organischer Substanz, Nährstoffgehalt oder Bodenstruktur bewertet. Die aktuelle Studie schlägt vor, reaktives Silikat – in Form von gelöster Kieselsäure und amorphem Silikat – als zusätzlichen Indikator zu nutzen.

„Unsere Forschung zeigt, dass der Gehalt an reaktivem Silikat ein empfindlicher Frühindikator für den Zustand des Bodens ist. Ein Rückgang dieses Elements tritt oft auf, bevor andere Zeichen der Bodenverschlechterung sichtbar werden“, erklärt

Prof. Jörg Schaller vom ZALF, Erstautor der Studie.

Frühwarnsystem für Bodendegradation

Böden mit niedrigem Gehalt an reaktivem Silikat verlieren schneller ihre Struktur und speichern weniger Wasser. Besonders von Dürre betroffene Regionen könnten durch ein gezieltes Management des Gehalts an reaktivem Silikat profitieren.

„Wir empfehlen, den Gehalt an reaktivem Silikat systematisch in Bodenanalysen zu integrieren. Dies könnte Landwirtinnen und Landwirten sowie politischen Entscheidungsträgern helfen, frühzeitig Maßnahmen gegen Bodenverschlechterung zu ergreifen“, so Prof. Schaller weiter. In der Studie schlagen die Forschenden Methoden zur Messung und Grenzwerte für verschiedene Bodentypen vor: Für sandige Böden sollte der Gehalt an amorphem Silikat über 0,5 % liegen, für lehmige Böden über 0,3 %.

Wie kann dieses Wissen genutzt werden?

Die Ergebnisse legen nahe, dass eine gezielte Anreicherung von amorphem Silikat im Boden, beispielsweise durch das Einarbeiten von siliziumreichen Pflanzenresten oder spezifischen Düngemitteln, die Bodenqualität verbessern kann.

„Wenn wir diese Erkenntnisse in die landwirtschaftliche Praxis übertragen, könnten wir nicht nur den Ertrag langfristig stabilisieren, sondern auch den Einsatz von Bewässerung und chemischen Düngern reduzieren“, ergänzt Prof. Schaller.

Die Forschenden rufen dazu auf, das Potenzial von amorphem Silikat für die Bodenbewirtschaftung weiter zu erforschen und konkrete Maßnahmen für verschiedene Agrarsysteme zu entwickeln.

Weitere Informationen:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-025-07299-5

Projektpartner:

- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Müncheberg

- Justus-Liebig-Universität Gießen

- Oregon State University, USA

- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

- Universität Potsdam

- Freie Universität Berlin

Förderhinweis:

Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Hinweis zum Text:

Dies ist eine mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellte Zusammenfassung des Originaltextes:

Jörg Schaller, Markus Kleber, Daniel Puppe, Mathias Stein, Michael

Sommer, Matthias C. Rillig (2025): The importance of reactive silica

for maintaining soil health. Plant and Soil

https://doi.org/10.1007/s11104-025-07299-5 – veröffentlicht Open Access

unter der Lizenz

CC BY 4.0.

Der Text wurde unter den Gesichtspunkten der KI-Regelungen am ZALF sorgfältig überprüft und überarbeitet.